Liuba, ovvero la poesia salvata dai ragazzini

Gennaio-maggio 1970: 43 classi, 9 scuole, più di 1000 ragazzi leggono, illustrano, commentano 35 poesie del Novecento. Così nasce “questo libro intitolato Liuba che in russo vuol dire amore”.

Negli anni Ottanta, quando lavoravo nella redazione scolastica della Mursia, mi sono imbattuto in un libro che, a detta del capo dell’ufficio tecnico, era il più bello mai fatto dalla casa editrice.

Liuba. Trentacinque poeti del Novecento italiano illustrati e commentati dai ragazzi

A cura di Marino Ghirardelli, Mursia, 1972 (2a ed. 1973)

Era un’affermazione impegnativa. Ma quel libro, che – sopravvissuto a prestiti, traslochi, tentativi di furto da parte di amici e parenti – ancora resiste su uno scaffale accanto alla mia scrivania, è davvero un oggetto (e prima ancora un progetto) meraviglioso. Comincia così:

Siamo al giorno tredici di gennaio dell’anno settanta. Bisognerà chiarire per chi leggerà la registrazione di questo nastro che io sto parlando a una prima classe mista di una scuola media di Bergamo.

L’insegnante che rivolge queste parole ai suoi alunni e ai lettori, e ha creato e coordinato il progetto, si chiama Marino Ghirardelli. Vuole realizzare un’antologia di poeti del Novecento, anzi di “poesie scritte dopo il 1900”.

Un volume di poesie da voi illustrate e da voi commentate ad uso vostro, dei vostri coetanei e secondo me anche degli adulti. Cioè il contrario delle antologie scolastiche che sono illustrate e commentate dagli adulti ad uso dei ragazzi.

I poeti che compaiono nel libro, ciascuno con una poesia, sono 35, da Pascoli e D’Annunzio a Gozzano e Campana, dalla triade Ungaretti Quasimodo Montale a Penna, Bertolucci e Caproni, da Antonia Pozzi e Sereni fino a Fortini e Giudici. Le classi coinvolte sono 43 di nove scuole medie (sette di Bergamo e provincia, una di Marradi – intitolata a Dino Campana – e una di Roma). Le 36 illustrazioni (una per poesia più quella della copertina) sono state scelte tra 1000 disegni, dei 1500 commenti letterari sono stati pubblicati quelli di 221 alunni (o meglio alunne: quasi tre quarti dei disegni e dei commenti sono opera di ragazze). Il risultato è un libro cartonato di grande formato (cm 21,5 x 30) e 158 pagine, in cui ogni poesia è affiancata dal disegno che la illustra e seguita da una doppia pagina con i commenti dei ragazzi.

LUCIANO ERBA

Don Giovanni

La Nene ha un gran cappello

a sesti di piquet

e colorati sopra

lamponi e raisinet.

Per me è un gran gelato

servito con la frutta

ma non si dica a Nene

che nel mese di agosto

le starò sempre accanto

per quel cappello bianco.

il don Giovanni è un tipo che vuole che tutte le ragazze gli stiano sotto i piedi e quando sono schiave, ti saluta. Questa volta tocca a un cappellino di piquet, il don Giovanni prende una scusa e se un giorno Nene è stufa di portarlo il don Giovanni la lascia

è la prima volta che sento che a un uomo piace il cappello di una ragazza. I giovanotti il più delle volte odiano i cappelli. Quando comincerà l’autunno purtroppo la Nene avrà una delusione ma forse troverà un cappello autunnale che piaccia a lui e così andranno avanti fino a quando anche don Giovanni comincerà a odiare i cappelli

sembra questo don Giovanni un bambino che cerca di prendere qualcosa che vuole e dopo si stancherà

le vuole bene perché porta un grazioso cappellino mentre quando non ha questo cappello la lascia sola. Io ho pensato che quest’uomo è un prend’in giro

don Giovanni è un personaggio pieno di brio, è Casanova casalingo. Casalingo perché secondo me è un tipo di casa, sa perfino cos’è il piquet e roba del genere

furfante quel don Giovanni. “L’amore bugiardello nasce dal cappello.” Nene rimarrà imbrogliata da don Giovanni

per vestirsi bisogna essere eleganti non ridicole se no tanti ci ridono dietro le spalle

questa poesia

– è estiva

– non è come le altre, parla di un cappello

– è orecchiabile

– si potrebbe fare una canzoncina

– non c’è nemmeno una virgola

– è dedicata ai rubacuori

– è ironica, spigliata, scherzosa

– molto frivola

– un po’ buffa

– piacevole da leggersi in un momento di relax

– non è, come può sembrare dal titolo, cattiva

– è vera perché specialmente in questo periodo di don Giovanni ce ne sono a non finire, nei giardini e sui viali

– piuttosto insipida. L’autore poteva benissimo prendere un cappello simile e metterselo in testa siccome per lui l’attrazione non è la ragazza Nene ma il cappello bianco con la frutta sopra

mi piacerebbe conoscerlo questo poeta e studiare ancora delle poesie così allegre

vorrei avere un cappellino bianco come quello di Nene

Spesso i commenti si soffermano sui contenuti, e le interpretazioni possono essere opposte (la poesia, soprattutto quella del Novecento, è ambigua, si sa). È il caso di questo Frammento della martora, del poeta ticinese Giorgio Orelli.

…

A quest’ora la martora chi sa

dove fugge con la sua gola d’arancia.

Tra i lampi forse s’arrampica, sta

col muso aguzzo in giù sul pino e spia,

mentre riscoppia la fucileria.

Per un bambino, questa poesia “rivela la passione dell’autore per la caccia in quanto vivendo in Svizzera avrà certo l’occasione di cacciare le martore”; per un altro, invece, “si vede che è stata scritta da uno svizzero amante degli animali e non da un italiano che forse è con essi più crudele”. Ma la semplice esposizione dei contenuti può anche trasformarsi in vera rivelazione poetica: “parla di una martora che fugge sotto i colpi di fucile dei cacciatori. Sembra una strega che passa tra i lampi”. E quando i ragazzi leggono una poesia di Luigi Bartolini intitolata I maggiolini (“… contadini, / Con zaini azzurri di verderame / e canne lunghe fino alle rame, / Ammazzan cento, che stavan chini, / (maschi e femmine) di maggiolini”), i loro commenti diventano subito considerazioni generali: sulla natura matrigna e la condizione umana, direi.

ciò capita a milioni di maggiolini. Nonostante siano dannosi alla agricoltura ciò mi rincresce. Ma la legge della natura è che il più piccolo essere vivente viene mangiato dal più grosso e non si può cambiarla

si vede come le piccole creature vengano dimenticate e uccise. Siamo tutti figli di Dio e poi non sarebbe neanche giusto che esseri superiori a noi approfittando della loro superiorità ci debbano scartare ammazzandoci

Insomma, Ghirardelli e le altre otto insegnanti che hanno portato avanti il progetto espongono i ragazzi di prima, seconda e terza media alla poesia del Novecento, e fanno in modo, di sicuro con un accurato lavoro di preparazione, che la poesia mandi in risonanza qualcosa dentro di loro. Così questo libro che può benissimo essere definito tenero, buffo, simpatico, “carino” diventa anche un’esperienza profonda e sconvolgente. Gozzano compare con I colloqui, III:

L’immagine di me voglio che sia

sempre ventenne, come in un ritratto;

amici miei, non mi vedrete in via,

curvo dagli anni, tremulo, e disfatto!

Col mio silenzio resterò l’amico

che vi fu caro, un poco mentecatto;

il fanciullo sarò tenero e antico

che sospirava al raggio delle stelle,

che meditava Arturo e Federico,

ma lasciava la pagina ribelle

per seppellir le rondini insepolte,

per dare un’erba alle zampine delle

disperate cetonie capovolte…

E questi sono alcuni dei commenti dei ragazzi (nelle varie gradazioni di tenero, buffo, profondo, sconvolgente):

secondo me l’autore di questa poesia si mostra un po’ presuntuoso perché dopotutto la vecchiaia è un male che colpisce chiunque non muoia da giovane, perché dovrebbe essere diverso dagli altri che accettano la vita così com’è? Mi sembra esagerato non farsi più vedere da nessuno soltanto perché è vecchio

penso però che avrebbe voluto vivere un po’ di più, tanto anche morire a cinquant’anni si è giovani

si sente il dolore della vecchiaia vicina, anche mio padre pur avendo quarant’anni si sente venire vecchio sempre più

questo poeta si vede benissimo che ha paura della morte e forse è per questo che ha compassione delle cetonie rimettendole in piedi. Forse lui pensa che almeno delle bestiole potrebbero vivere al posto di lui e sotterrava le rondini perché, morto anche lui, l’avrebbero sotterrato. Le rondini sotterrate gli avrebbero fatto compagnia

la parola “mentecatto” significa un po’ matto. Quando si parla di Arturo e Federico il poeta alludeva a due filosofi tedeschi che allora era di moda leggere mentre ora è di moda leggere i famosi libretti rossi o pensieri di Mao come si vuole

(L’ultimo commento ci riporta allo spirito del tempo, gli anni Settanta.)

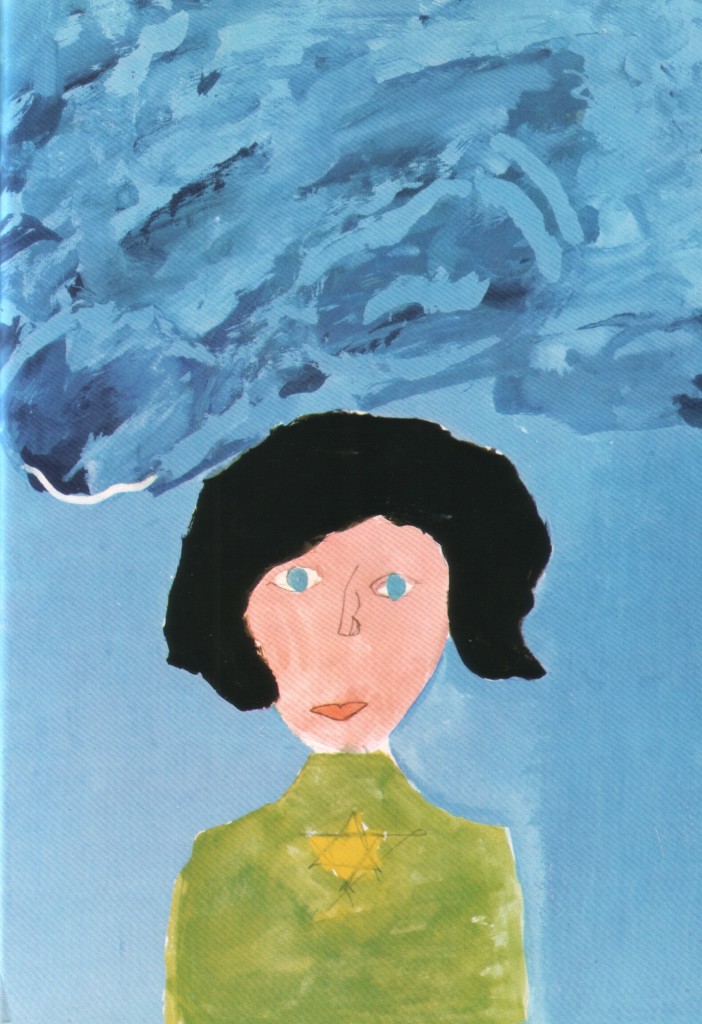

La Liuba del titolo è quella della poesia di Montale, A Liuba che parte: “Non il grillo ma il gatto / del focolare / or ti consiglia, splendido / lare della dispersa tua famiglia…”

è una lettera indirizzata a una donna colta infatti si parla del “lare” che è una divinità romana protettrice della famiglia, un adulto non si può ricordare di una divinità così marginale

ogni parola della poesia sembra ne nasconda tante altre. E queste parole vengono dette da un gatto e non da un grillo

Con Montale (e anche con Fortini, Giudici, Valeri) l’incontro non avviene solo attraverso i versi stampati. I ragazzi vanno a trovarlo a casa sua, portando un dono molto appropriato: “io consegnai la pianta dei limoni e dissi ‘questa pianta viene da Bergamo’. Lui ‘Consegnala alla mia cameriera che è in cucina. Lei sa come trattarla’”. Seguono alcune domande: “Gli chiesi se Liuba era ebrea, veramente esistita e se si fosse salvata dalle persecuzioni. Rispose che era un’attrice ebrea, era esistita e si era salvata fuggendo in Inghilterra. Aggiunse: ‘Adesso sarà invecchiata’”.

Altri ragazzi vedono i poeti in televisione, visitano i luoghi delle poesie, imparano a conoscere gli animali come la cetonia di Gozzano e i maggiolini di Bartolini. Ma, spiega Ghiradelli nell’introduzione,

l’incontro più commovente è stato con uno che non poteva rispondere e ce l’ha procurato una alunna di Bergamo che si è fatta dare un passaggio dal padre camionista ed è arrivata fino a Roma, alle Fosse Ardeatine, per incontrare Aladino Govoni, un personaggio non così fortunato come Liuba, che si è salvata.

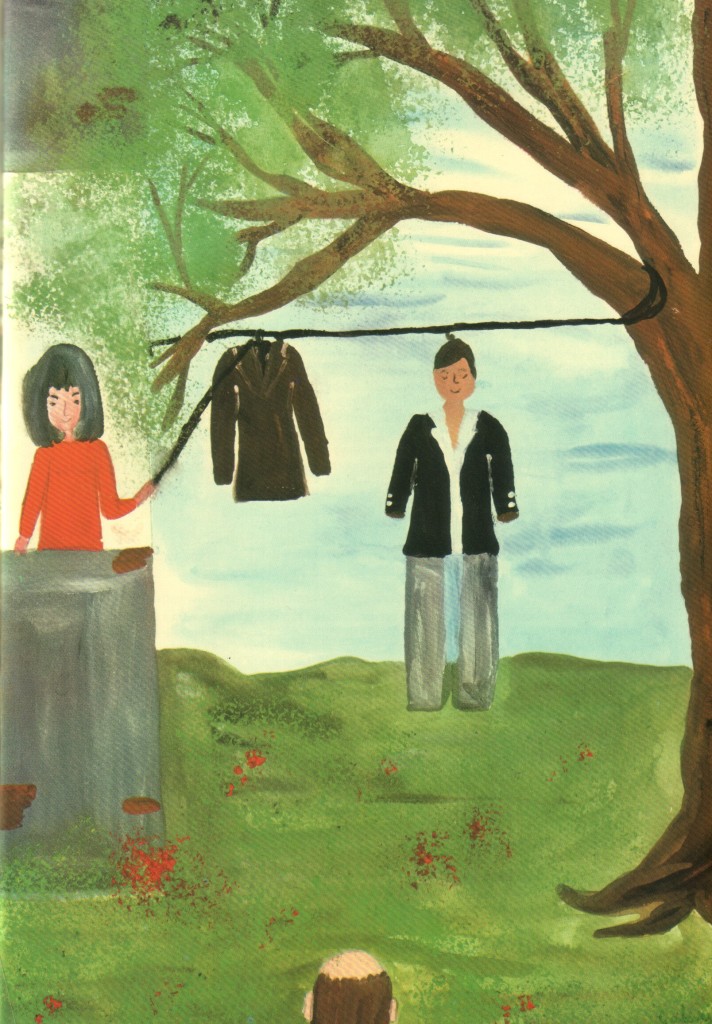

Il disegno che illustra i versi di Corrado Govoni dedicati al figlio fucilato è uno dei tanti gioielli nascosti in questo libro.

Tra tante pene è non minore pena

il vedere la mamma con che cura

conserva i tuoi vestiti come nuovi:

le stampelle più belle son per essi

con il posto d’onore nell’armadio

e i sacchetti di pura naftalina

(litigando col dolce Fiorellino

se dice «la mia tamera»: «no, cara,

questa camera è popio d’Aladino»):

li spolvera li stira li ripone.

Quello che provo io sol lo so, con Dio,

ad ogni principiare di stagione;

quando, tornando a casa, alle finestre

io vedo dondolare i tuoi vestiti,

come pubblica nuova atrocità

impiccati da lei che ancor non sa.

Non so se Liuba sia una dimostrazione della genialità dei bambini (ma diciamo che, se dovessi andare a cercarla, uno dei posti da cui comincerei sarebbe questo libro). In ogni caso, Liuba e il progetto che l’ha fatto nascere sono uno splendido modo di avvicinare i ragazzi alla poesia e alla lettura. Un modello che può essere replicato anche nelle scuole di oggi.

Ah, dimenticavo: questo è il ritratto di Liuba.

Liuba. Trentacinque poeti del Novecento italiano illustrati e commentati dai ragazzi, a cura di Marino Ghirardelli, U. Mursia & C. 1972-1973

Le altre insegnanti che hanno collaborato con Marino Ghirardelli sono Thea Allegretti, Nanda Barzaghi, Carla Berizzi, Silvia Gentili Biressi, Emma Daminelli, Rosanna De Ponti, Matilde Fodera, Rosita Fogaroli.

Le scuole medie coinvolte sono la Carlo Cattaneo, la Galgario, la G. Camozzi e la G. Donati Petteni di Bergamo, la G. Donizetti di Seriate, la F. Gervasoni di Valnegra e la scuola media di Bonate Sopra (tutte in provincia di Bergamo), la Dino Campana di Marradi (Firenze) e la Antonio Locatelli di Roma.

Ercole Giammarco

Che bella segnalazione, e splendida recensione, caro Massimo!

Stefania Zitella

Bella segnalazione davvero, carissimo Massimo!

Un incoraggiamento a non “temere” di affrontare un testo così particolare e delicato, come la poesia, nella scuola primaria. La poesia intendo di poeti che scrivono per gli adulti e trattano temi che a volte non abbiamo proprio il coraggio di presentare (come la morte di un figlio!). Eppure la poesia con delicatezza ci può prendere per mano e guidarci a parlare della vita ai nostri alunni.

Comunque i bambini finiscono sempre col sorprenderci! E delle volte tirano fuori dal cilindro pensieri e riflessioni che lasciano di stucco! Bellissima anche l’idea del disegno da accompagnare ai versi e le paginette di commento. E che autori!

Un’idea accattivante da mettere da parte per il prossimo anno scolastico (noi andremo in quarta e la classe mi pare adatta).

Grazie di cuore!

Massimo Birattari

I ragazzi di Liuba erano più grandicelli (tra la prima e la terza media), ma sono d’accordo: anche quelli delle elementari possono essere esposti alla grande poesia. È necessario un attento lavoro di scelta e preparazione (ma questo vale sempre). Si potrebbe partire da Toti Scialoja (“Nelle grotte di Malacca / vive un’oca anacoreta / esce solo a far la cacca / la fa secca come creta”), ma di sicuro si possono toccare anche i temi più seri. Prova!

Paolo Zaninoni

I poeti educano i bambini che educano gli adulti che di solito – ma il curatore di questo libro è una luminosa eccezione – non educano nessuno.

Nadia Ciampaglia

Caro Massimo, grazie per averci regalato questa preziosissima testimonianza attraverso la tua illuminante recensione. Mi sono riproposta di condividere appena possibile quest’esperienza di lettura in primo luogo con gli studenti di Scienze della formazione che si avviano a diventare maestri, perché lo scarto del mondo accademico con il mondo della scuola, fatto di bambini, ragazzi, persone complesse, individualmente irripetibili e “reali”, è diventato secondo me un gravissimo e “pericoloso” limite. Leggere i commenti dei bambini e guardare i loro disegni mi ha ricordato un’altra cosa, che anche noi insegnanti delle superiori sappiamo bene ma che talvolta corriamo il rischio di dimenticare, per vari motivi: ed è che dobbiamo sforzarci di dare ai ragazzi lo spazio per esprimere le loro emozioni di lettura e di ascolto, prima di sovrapporre il velo delle nostre. In uno scambio bellissimo, meraviglioso miracolo della poesia.

Grazie, Massimo!

Antonella Migliore

Che meraviglia….quasi quasi ci provo con i miei alunni delle elementari ….mi farebbe piacere avere dei suggerimenti in merito alle poesie da proporre. Quello che vedono e sentono i ragazzi, a volte, è molto di più di quello che arriva a noi adulti sovrastrutturati e imbrigliati in gabbie dorate. Grazie a Massimo per i suoi suggerimenti illuminanti e a Nadia che fa da tramite.

Simone frasca

Caro Massimo leggo solo oggi il tuo post che mi ha lasciato commosso e divertito.Grazie davvero per averci regalato queste perle e per averci ricordato che un’altra scuola e’ possibile.

Massimo Birattari

Caro Simone, Liuba (la mia copia di Liuba) è una specie di lare mio e della mia famiglia da circa 25 anni. Ho temuto più volte di averlo perso, ma poi lo ritrovo e tiro un sospiro di sollievo.

Carlotta Frigerio

Capito su questo sito per caso e vedo commenti molto datati. Spero di essere in tempo per condividere la mia emozione nel trovare questo pezzo.. Sono una bambina degli anni 70 che ha sognato tanto su quel libro magico, che ha contribuito a farmi amare la poesia. Ricordo ore a fantasticare sulle poesie, sulle immagini a tempera così autentiche nelle loro imperfezioni e sui commenti dei bambini che mi facevano fantasticare di un mondo di condivisione in cui la poesia fosse viva e discussa e aperta e impirtante. Quando cercavo un nome per mia figlia nata nel 2007 indovinate cosa è emerso dall’ inconscio? Un nome dolcissimo, pieno di significati intimi e che in Italia sarebbe stato per poche: ljuba. (Con la j mio marito ha preferito così).

Massimo Birattari

Certo che è in tempo! Che bel commento. Come racconto nell’articolo, io ho incontrato Liuba per caso da adulto, e trovo meravigliosi sia il libro sia l’esperienza didattica da cui è nato. È davvero un caso esemplare di poesia viva, vivissima. (Ljuba con la j va benone, è la forma più corretta della traslitterazione.)